2010年,各級民政部門緊緊圍繞黨和國家的中心任務,按照講大局、惠民生、促改革、重管理、強服務的基本思路,深化改革,創(chuàng)新體制機制,加強社會服務能力建設,社會服務水平繼續(xù)提高,社會服務事業(yè)呈現(xiàn)出科學發(fā)展的良好態(tài)勢,為“十二五”時期社會服務事業(yè)的進一步發(fā)展奠定了堅實基礎,為保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定做出了應有貢獻。

一、各項社會服務工作全面推進

(一)社會福利服務加快發(fā)展。

截至2010年底,全國各類收養(yǎng)性社會服務機構10.1萬個;床位349.6萬張,比上年增長7.1%;每千人口平均擁有社會服務機構床位2.61張,比上年增長6.5%;收養(yǎng)274.7萬人,比上年增長7.3%。

圖1 收養(yǎng)性服務機構

表1 1978-2010年收養(yǎng)性服務機構

| 指標 |

1978年 |

1995年 |

2000年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 床位數(shù) (萬張) |

16.3 |

97.6 |

113.0 |

172.1 |

193.3 |

257.3 |

286.1 |

326.5 |

349.6 |

| 每千人口床位數(shù)(張) |

0.17 |

0.81 |

0.89 |

1.32 |

1.47 |

1.95 |

2.15 |

2.45 |

2.61 |

1.社會養(yǎng)老服務持續(xù)發(fā)展。落實中央關于優(yōu)先發(fā)展社會養(yǎng)老服務的要求,召開了全國社會養(yǎng)老服務體系建設推進會,研究部署了今后一個時期加快社會養(yǎng)老服務體系建設的目標、任務和保障措施。繼續(xù)推進基本養(yǎng)老服務體系建設試點工作,試點范圍從5個省份擴大到12個省份,中央下達試點資金3億元,支持建設126個試點項目。繼續(xù)推動建立高齡老人補貼制度,高齡補貼制度在7個省份全面建立。

截至2010年底,全國各類老年福利機構39904個,比上年增加233個,床位314.9萬張,比上年增長9.0%,年末收養(yǎng)老年人242.6萬人,比上年增長6.6%。

從單位類型上來看,城市養(yǎng)老服務機構5413個,床位56.7萬張,年末收養(yǎng)老年人36.3萬人;農村養(yǎng)老服務機構31472個,床位224.9萬張,年末收養(yǎng)老年人182.5萬人;社會福利院1572個,床位24.5萬張,年末收養(yǎng)人數(shù)17.9萬人;光榮院1371個,床位7.3萬張,年末收養(yǎng)老年人5.0萬人;榮譽軍人康復醫(yī)院40個,床位0.9萬張,年末收養(yǎng)老年人0.5萬人;復員軍人療養(yǎng)院36個,床位0.6萬張,年末收養(yǎng)老年人0.4萬人。

從年末在院人員的性質來看,優(yōu)撫對象12.0萬人,“三無”對象187.2萬人,自費人員43.4萬人;按年齡分,老年人229.1萬人,青壯年7.5萬人,少年兒童6.0萬人;按類型分,自理(完全自理)190.8萬人,介助(半自理)35.0萬人,介護(不能自理)16.8萬人。根據(jù)第六次全國人口普查數(shù)據(jù),全國60歲及以上老年人口17765萬人,占總人口的13.26%,其中65歲及以上人口11883萬人,占總人口的8.9%。截至2010年底,全國共有老年法律援助中心18295個,比上年減少1614個,降低了8.1%;老年維權協(xié)調組織8.3萬個,比上年減少5.3萬個,降低了39.0%;老年學校49289個,比上年減少10254個,降低了17.2%;在校學習人員586.9萬人,比上年增長了8.4%;建立各類老年活動室36.8萬個,全年接待來信來訪41.8萬次,有力地保障了老年人的合法權益。

圖2 60歲以上老年人口占全國總人口比重

表2 60歲以上老年人口占全國總人口比重

| 指標 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 60歲以上人口比重(%) |

11.03 |

11.3 |

11.6 |

12 |

12.5 |

13.3 |

2.民政系統(tǒng)精神衛(wèi)生機構設施建設繼續(xù)加強。與國家發(fā)展改革委、衛(wèi)生部聯(lián)合印發(fā)了《精神衛(wèi)生防治體系建設與發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改社會〔2010〕2267號),下達了4.37億元中央預算內投資補助資金,支持20個省(市、區(qū))26個民政部門精神衛(wèi)生專業(yè)機構建設;下達3.24億元專項補助資金支持27個省(市、區(qū))112個民政系統(tǒng)精神衛(wèi)生機構的醫(yī)療設備購置。截至2010年底,全國民政部門管理的智障和精神疾病服務機構共有251個。其中社會福利醫(yī)院(精神病院)157個,床位數(shù)3.8萬張,年末收養(yǎng)各類人員3.4萬人;復退軍人精神病院94個,比上年增加5個,床位數(shù)2.3萬張,比上年增長15.0%,年末收養(yǎng)各類人員1.9萬人,比上年增長11.8%。

3.孤兒保障制度全面建立。國務院辦公廳下發(fā)了《關于加強孤兒保障工作的意見》(國辦發(fā)〔2010〕54號),對孤兒安置、基本生活、教育、醫(yī)療康復、成年后就業(yè)、住房等政策措施作了全面安排。民政部、財政部聯(lián)合下發(fā)了《關于發(fā)放孤兒基本生活費的通知》(民發(fā)〔2010〕161號),中央財政安排25億元專項資金補助各地發(fā)放孤兒基本生活費。全國孤兒最低養(yǎng)育標準逐步落實。繼續(xù)做好“明天計劃”、“重生行動”、“疝氣手術康復”等專項工作。

截至2010年底,全國有25.2萬孤兒領取了兒童福利證,各類社會福利機構共收養(yǎng)兒童10.0萬人。兒童福利院335個,比上年增加32個,床位5.0萬張,比上年增長13.6%。

2010年全國辦理家庭收養(yǎng)登記34529件,其中:中國公民收養(yǎng)登記29618件,外國人收養(yǎng)登記4911件。被收養(yǎng)人合計34473人,其中殘疾兒童2692人,女性25203人。

截至2010年底,全國有流浪兒童救助保護中心145個,床位0.5萬張。全年救助生活無著流浪乞討未成年人14.6萬人次。

4.社會福利企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮作用。繼續(xù)做好社會福利企業(yè)資格認定工作,推動新的殘疾人就業(yè)優(yōu)惠政策有效貫徹。2010年社會福利業(yè)增加值為592.0億元,比上年增長14.3%,占服務業(yè)的比重0.35%[1]。截至2010年底,全國共有社會福利企業(yè)22226個,比上年減少557個;吸納殘疾職工62.5萬人就業(yè);實現(xiàn)利潤150.8億元,比上年增長20.3%;年末固定資產(chǎn)1646.6億元,比上年增長13.2%。

圖3 社會福利企業(yè)中的殘疾職工

表3 社會福利企業(yè)中的殘疾職工

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 福利企業(yè)殘疾職工(萬人) |

68.3 |

67.9 |

66.2 |

63.7 |

55.9 |

56.3 |

61.9 |

62.7 |

62.5 |

| 年增長率(%) |

-2.3 |

-0.6 |

-2.5 |

-3.8 |

-12.2 |

0.7 |

9.9 |

1.3 |

-0.3 |

5.社會慈善事業(yè)健康發(fā)展。

《慈善事業(yè)法》立法相關工作繼續(xù)推進。促進慈善捐助信息公示制度不斷完善。組織開展了2009年度“中華慈善獎”的評選表彰活動,開展了慈善超市創(chuàng)新建設試點。

截至2010年底,全國共建立經(jīng)常性社會捐助工作站、點和慈善超市3.2萬個(其中:慈善超市8640個)。全年各級直接接收社會捐贈款物601.7億元,其中:民政部門直接接收社會各界捐款179.8億元,捐贈物資折款4.9億元,各類社會組織接收捐款417.0億元。全年各地接收捐贈衣被2750.4萬件,其中:棉衣被956.8萬件。間接接收其他部門轉入的社會捐款10.5億元,衣被538.8萬件,其中:棉衣被33.8萬件,捐贈物資折款2464.7萬元。全年有2514.7萬人(次)困難群眾受益。

圖4 民政部門接收的社會捐贈

表4 民政部門接收的社會捐贈

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 接收社會捐贈款(億元) |

19.0 |

41.0 |

34.0 |

60.3 |

83.1 |

132.8 |

479.3 |

507.2 |

596.8 |

| 接收社會捐贈衣被(萬件) |

22961.1 |

19648.8 |

8957.2 |

10355.0 |

7123.6 |

8756.8 |

115816.3 |

12476.6 |

2750.4 |

2010年中國福利彩票年銷售968.0億元,比上年增加211.96億元,同比增長28.0%。全年籌集福彩公益金297.08億元,比上年增長19.8%,其中上交中央財政 149.8億元。全年民政系統(tǒng)共支出彩票公益金121.2億元,比上年增加7.8億元。其中資助用于福利收養(yǎng)性單位51.1億元,優(yōu)撫收養(yǎng)性單位4.9億元,優(yōu)撫安置單位1.6億元,救助類單位5.5億元,社區(qū)服務單位8.4億元,殯葬類單位4.0億元,專項資助6.6億元,城市醫(yī)療救助7.1億元,農村醫(yī)療救助8.6億元,其他23.3億元。

圖5 2001-2010年福利彩票銷售情況

表5 2001-2010年福利彩票銷售情況

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 銷售額(億元) |

168.0 |

200.0 |

226.4 |

411.2 |

495.7 |

631.6 |

604.0 |

756.1 |

968.0 |

| 年增長率(%) |

20.0 |

19.0 |

13.2 |

81.6 |

20.5 |

27.4 |

-4.4 |

25.1 |

28.0 |

(二)社會救助服務水平進一步提升。

民政部出臺了《關于進一步加強城市低保對象認定工作的通知》(民函〔2010〕140號)、《關于進一步規(guī)范農村低保生活保障工作的指導意見》(民函〔2010〕153號)。修訂頒布了《農村五保供養(yǎng)服務機構管理辦法》,開展了“全國模范敬老院”、“全國農村五保供養(yǎng)先進單位和先進個人”命名表彰工作。探索建立特種大病醫(yī)療救助制度,開展了提高農村兒童重大疾病醫(yī)療保障水平試點。臨時救助制度進一步推廣。低收入家庭認定工作穩(wěn)步推進。積極做好上海世博會、廣州亞運會、亞殘會期間及嚴寒酷暑和自然災害的流浪乞討人員救助管理工作。

1.困難群眾生活救助更加規(guī)范。

城市低保方面。2010年底,全國共有1145.0萬戶、2310.5萬城市低保對象。全年各級財政共支出城市低保資金524.7億元,比上年增長8.8%,其中中央財政補助資金為365.6億元,占全部支出資金的69.7%。城市低保對象中:在職人員68.2萬人,占總人數(shù)的3.0%;靈活就業(yè)人員432.4萬人,占總人數(shù)的18.7%;老年人338.6萬人,占總人數(shù)的14.7%;登記失業(yè)人員492.8萬人,占總人數(shù)的21.3%;未登記失業(yè)人員419.9萬人,占總人數(shù)的18.2%;在校生357.3萬人,占總人數(shù)的15.5%;其他201.2萬人,占總人數(shù)的8.7%。

圖6 城市最低生活保障

表6 城市低保

| 指標 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

| 保障人數(shù)(萬人) |

2064.7 |

2246.8 |

2205 |

2234.2 |

2240.1 |

2272.1 |

2334.8 |

2345.6 |

2310.5 |

| 年增長率(%) |

76.4 |

8.8 |

-1.9 |

1.3 |

0.3 |

1.4 |

2.8 |

0.5 |

-1.5 |

2010年全國城市低保平均標準251.2元,比上年增長10.3%;全國城市低保月人均補助水平189.0元,比上年提高9.9%。

圖7城市最低生活保障標準與支出水平

表7 城市最低生活保障標準與支出水平

| 指標 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 城市低保平均標準 (元/月、人) |

152.0 |

156.0 |

169.6 |

182.4 |

205.3 |

227.8 |

251.2 |

| 城市低保平均支出水平(元/月、人) |

65.0 |

72.3 |

83.6 |

102.7 |

143.7 |

172.0 |

189.0 |

農村低保方面。2010年底,全國有2528.7萬戶、5214.0萬人得到了農村低保,比上年同期增加454.0萬人,增長了9.5%。全年共發(fā)放農村低保資金445.0億元,比上年增長22.6%,其中中央補助資金269.0億元,占總支出的60.4%。

2010年全國農村低保平均標準117.0元/人、月,比上年同期提高了16.2元,增長了16.1%。全國農村低保月人均補助水平74元,比上年提高8.8%。

圖8 農村最低生活保障情況

表8 農村最低生活保障情況

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 保障人數(shù)(萬人) |

407.8 |

367.1 |

488.0 |

825.0 |

1593.1 |

3566.3 |

4305.5 |

4760.0 |

5214.0 |

| 年增長率(%) |

33.9 |

-10.0 |

32.9 |

69.1 |

93.1 |

123.9 |

20.7 |

10.6 |

9.5 |

農村五保方面。截至2010年底,全國農村得到五保供養(yǎng)的人數(shù)為534.1萬戶,556.3萬人,分別比上年同期增長0.9%和0.5%。全年各級財政共發(fā)放農村五保供養(yǎng)資金98.1億元,比上年增長11.4%,其中中央財政首次安排五保對象臨時物價補貼3.5億元。農村五保集中供養(yǎng)177.4萬人,集中供養(yǎng)年平均標準為2951.5元/人,比上年增長14.1%;農村五保分散供養(yǎng)378.9萬人,分散供養(yǎng)年平均標準為2102.1元/人,比上年增長14.1%。

還有59.5萬居民享受了傳統(tǒng)救濟。

圖-9 農村五保供養(yǎng)

表9 農村五保供養(yǎng)

| 指標 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 供養(yǎng)合計(萬人) |

228.7 |

300 |

503.3 |

531.3 |

548.6 |

553.4 |

556.3 |

| 分散供養(yǎng)(萬人) |

393.3 |

393.0 |

381.6 |

378.9 |

|||

| 集中供養(yǎng)(萬人) |

|

|

|

138.0 |

155.6 |

171.8 |

177.4 |

2.專項救助進一步強化。

醫(yī)療救助方面。2010年全年累計救助城市居民1921.3萬人次,其中:民政部門資助參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險1461.2萬人次,人均救助水平52.0元;民政部門直接救助城市居民460.1萬人次,人均醫(yī)療救助水平809.9元。全年用于城市醫(yī)療救助的各級財政性資金49.5億元,比上年增長20.1%,其中:民政部門資助城鎮(zhèn)居民參加基本醫(yī)療保險資金7.6億元,比上年增長31.0%,直接救助37.3億元,比上年增長18.8%。

2010年全年累計救助貧困農民5634.6萬人次,其中:民政部門資助參加新型農村合作醫(yī)療4615.4萬人次,人均資助參合水平30.3元;民政部門直接救助農村居民1019.2萬人次,人均救助水平657.1元。全年用于農村醫(yī)療救助的各級財政性資金支出83.5億元,比上年增長29.2%,其中:資助參加新型農村合作醫(yī)療資金14.0億元,比上年增長33.3%,直接救助資金67.0億元,比上年增長35.6%。

生活無著人員救助方面。截至2010年底,全國共有生活無著人員救助管理單位1593個,床位5.6萬張,其中救助管理站1448個,床位5萬張。全年救助城市生活無著的流浪乞討人員171.9萬人次。

3.臨時救助進一步推廣。2010年全年民政部門還對153.0萬人次城市居民和613.7萬人次農村居民進行了臨時救助。

(三)防災減災服務應急工作高效有序。

完成了新疆等地寒潮冰雪、西南地區(qū)連續(xù)旱災、青海玉樹強烈地震、南方和東北嚴重暴雨洪澇、甘肅舟曲特大山洪泥石流、沿海臺風等各類重特大自然災害的救災任務。國家減災委、民政部啟動救災應急響應51次,下?lián)芫葹馁Y金113.44億元,調撥救災帳篷22萬頂。全國共救助受災群眾9000多萬人次,幫助重建倒塌民房58.5萬戶,維修損壞民房174萬戶。《自然災害救助條例》頒布實施,填補了自然災害救助的行政法規(guī)空白。增設7個中央級救災物資代儲單位。

2010年全國各類自然災害共造成約4.3億人(次)不同程度受災,因災死亡失蹤7844人,緊急轉移安置1858.4萬人次;農作物受災面積3742.6萬公頃,其中絕收面積486.3萬公頃;倒塌房屋273.3萬間,損壞房屋670.1萬間;因災直接經(jīng)濟損失5339.9億元。

圖10 因災死亡(含失蹤)人口

表10 因災死亡(含失蹤)人口

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 因災死亡(含失蹤)人口(人) |

2840 |

2259 |

2250 |

2475 |

3186 |

2325 |

88928 |

1528 |

7844 |

注:2010年因災死亡(含失蹤)人口包含森林火災死亡人口。

(四)優(yōu)撫安置服務邁出新步伐。

基本完成了年度退役士兵和傷病殘軍人接收安置任務。國務院、中央軍委下發(fā)了《關于加強退役士兵職業(yè)教育和技能培訓工作的通知》(國發(fā)〔2010〕42號),退役士兵職業(yè)教育和技能培訓逐步推開。啟動了零散烈士紀念設施保護管理工作。重點優(yōu)撫對象撫恤補助水平進一步提高,殘疾軍人、“三紅”、“三屬”年補助水平在連續(xù)12年提標的基礎上又增長10%。

截至2010年底,國家撫恤、補助各類重點優(yōu)撫對象625.0萬人,比上年減少5.7萬人,比上年降低0.9%。其中傷殘人員86.7萬人,比上年減少0.5萬人;帶病回鄉(xiāng)退伍軍人126.6萬人,比上年增加4.6萬人,在鄉(xiāng)復員軍人170.3萬人,比上年減少10.6萬人,在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士1226人,比上年減少125人,在鄉(xiāng)西路軍紅軍老戰(zhàn)士273人,比上年減少49人,紅軍失散人員37131人,比上年減少4141人;烈士遺屬30.8萬人,比上年減少1萬人,因公犧牲、病故軍人遺屬14.0萬人,比上年減少0.1萬人。

圖11 國家撫恤、補助優(yōu)撫對象

表11 2001-2010年國家撫恤、補助優(yōu)撫對象

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 國家撫恤、補助優(yōu)撫對象(萬人) |

459.0 |

464.9 |

462.0 |

460.3 |

462.6 |

622.4 |

633.2 |

630.7 |

625 |

| 撫恤事業(yè)費 |

74.7 |

87.9 |

104.1 |

143.6 |

178.8 |

210.8 |

253.6 |

310.3 |

362.7 |

| 撫恤事業(yè)費年增長率(%) |

7.5 |

17.7 |

18.4 |

37.9 |

24.5 |

17.9 |

20.3 |

22.4 |

16.9 |

2010年各級政府共批準烈士173人,均為省級人民政府批準。

2010年底,全國共有烈士紀念設施管理單位1195個;烈士紀念設施17096處,其中紀念館(陳列館)1090個,零散烈士紀念設施9729處。

圖12 烈士褒揚和零散紀念設施

表12 烈士褒揚和零散紀念設施

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 當年批準的烈士數(shù)(人) |

403 |

461 |

316 |

314 |

265 |

168 |

297 |

213 |

173 |

| 零散烈士紀念設施(處) |

8051 |

7781 |

7425 |

7483 |

7414 |

7186 |

7569 |

7622 |

9729 |

2010年全年共接收安置退役士兵、復員干部38.7萬人,比上年減少1.0%。其中退伍義務兵32.2萬人(城鎮(zhèn)義務兵 17.5萬人);轉業(yè)、復員士官6.3萬人,復員干部1375人。

2010年全年共接收軍隊離退休干部(含退休士官)、無軍籍退休退職職工13451人,比上年降低30.0%。全國有軍休所(含管理中心)1957個,比上年增加了81個,年末職工1.9萬人。

圖13 接收安置軍休干部、軍休職工

表13 2001-2010年接收安置軍休干部、軍休職工

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 接收軍休干部及軍隊退休士官等(人) |

3792 |

5195 |

8974 |

17416 |

21832 |

18997 |

16331 |

15492 |

13070 |

| 接收無軍籍職工(人) |

10175 |

6312 |

1820 |

904 |

10136 |

9061 |

5047 |

3412 |

381 |

截至2010年底,全國有軍供站(含軍轉站)330個,與上年持平,年末職工0.6萬人。

(五)家庭和個人事務服務繼續(xù)加強。

1.婚姻登記服務水平進一步提升。

隆重紀念新中國首部婚姻法頒布60周年。推廣了結婚登記頒證詞版本。全面總結“十一五”婚姻登記規(guī)范化建設工作。截至年底,全國達到規(guī)范化要求的婚姻登記機關2177個,占縣級婚姻登記機關總數(shù)的71%。有23個省份實現(xiàn)省內婚姻登記信息聯(lián)網(wǎng)。初步建成“民政部婚姻登記數(shù)據(jù)中心”,與試點省份實現(xiàn)了部省兩級婚姻登記信息實時交換與共享。

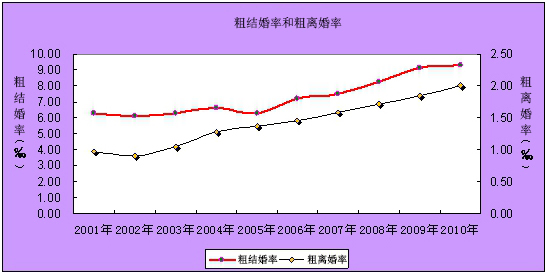

2010年全國共有婚姻登記服務單位2314個,共依法辦理結婚登記1241.0萬對,比上年增加28.6萬對,增長2.0%。其中:內地居民登記結婚1236.1萬對,比上年增加28.6萬對;涉外及華僑、港澳臺居民登記結婚4.9萬對;粗結婚率為9.3‰,比上年上升0.2個千分點。2010年20-24歲辦理結婚登記的公民占結婚總人口比重最多,占37.6%,25-29歲占31.9%,30-34歲占11.3%,35-39歲占6.6%,40歲以上占12.9%。與上年年齡結構情況大致相當。從結婚人口區(qū)域分布來看,結婚登記超過50萬對的省份有河北省、江蘇省、安徽省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)和四川省,最近三年完全一致。

2010年共依法辦理離婚手續(xù)的有267.8萬對,比上年增加21.0萬對,增長8.5%,粗離婚率為2.0‰,比上年增加0.15個千分點。其中:民政部門登記離婚201.0萬對,比上年增長11.5%,法院辦理離婚66.8萬對,比上年增長0.3%。從近五年情況看,離婚人數(shù)逐年上升,年平均增幅為7.0%。

圖14 粗結婚率和粗離婚率

表14 粗結婚率和粗離婚率

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 粗結婚率(‰) |

6.10 |

6.30 |

6.65 |

6.30 |

7.19 |

7.50 |

8.27 |

9.10 |

9.30 |

| 粗離婚率(‰) |

0.90 |

1.05 |

1.28 |

1.37 |

1.46 |

1.59 |

1.71 |

1.85 |

2 |

2.殯葬改革深入推進。

惠民殯葬政策繼續(xù)推行。進一步提高殯儀服務的質量和水平。制定了骨灰撒海、遺體保存、遺體火化等7項殯葬服務基礎標準。維護好清明節(jié)祭掃的安全和秩序。積極穩(wěn)妥推進殯葬改革。積極做好青海玉樹地震、甘肅舟曲泥石流災害遇難人員遺體處理工作。推進殯葬改革進程,表彰127個全殯葬工作先進單位和235個全國殯葬工作先進個人。

截至2010年底,全國共有殯儀服務單位3951個,比上年增加55個,其中殯儀館1724個,比上年減少5個;殯葬管理單位919個,比上年增加18個;民政部門管理的公墓1308個,比上年增加42個。殯儀服務單位職工共有7.5萬人,其中殯儀館職工4.5萬人。火化爐5229臺,比上年增加106臺;火化遺體474.1萬具,比上年增加19.9萬具,火化率49%,比上年提高0.8個百分點。

圖15 殯葬事業(yè)發(fā)展

表15 殯葬事業(yè)發(fā)展

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 火化遺體數(shù)(萬具) |

415.2 |

435.0 |

436.9 |

450.2 |

430.2 |

442.1 |

453.4 |

454.2 |

474.1 |

| 火化率(%) |

50.6 |

52.7 |

52.5 |

53.0 |

48.2 |

48.4 |

48.5 |

48.2 |

49 |

(六)社區(qū)服務體系建設統(tǒng)籌推進。

推動建立了全國和諧社區(qū)建設示范單位聯(lián)系制度,修訂完善了和諧社區(qū)建設示范標準,落實完成了《“十一五”社區(qū)服務體系發(fā)展規(guī)劃》。農村社區(qū)建設實驗工作進一步深化,“全國農村社區(qū)建設實驗全覆蓋示范單位”創(chuàng)建活動加快進行。指導全國城市街道社區(qū)開展了創(chuàng)先爭優(yōu)活動和社區(qū)黨風廉政建設工作。

截至2010年底,全國共有各類社區(qū)服務設施15.3萬個,其中社區(qū)服務中心12720個,比上年增加2717個,社區(qū)服務站44237個,比上年減少8933個,其他社區(qū)服務設施9.6萬個,比上年減少1.6萬個。社區(qū)服務設施覆蓋率22.4%。城鎮(zhèn)便民、利民服務網(wǎng)點53.9萬個。社區(qū)志愿服務組織10.6萬個。社區(qū)共吸納從業(yè)人員105.9萬人。

圖16 社區(qū)服務設施

表16 社區(qū)服務設施

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 社區(qū)服務設施(萬個) |

19.9 |

19.6 |

19.8 |

19.5 |

16.0 |

17.2 |

16.2 |

17.5 |

15.3 |

| 社區(qū)服務中心(個) |

7898 |

7520 |

7804 |

8479 |

8565 |

9319 |

9873 |

10003 |

12720 |

| 社區(qū)服務站(個) |

50116 |

30021 |

53170 |

44237 |

|||||

| 便民、利民網(wǎng)點(萬個) |

62.3 |

66.8 |

70.4 |

66.5 |

45.8 |

89.3 |

74.9 |

69.3 |

53.9 |

(七)行政區(qū)劃和地名管理穩(wěn)步推進。

1.行政區(qū)劃調整取得新進展。

加強行政區(qū)劃創(chuàng)新研究,配合有關部門啟動了省直管縣(市)體制改革試點,開展了經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革試點。適應城鎮(zhèn)化、國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和綜合配套改革試點要求,調整了部分大中城市行政區(qū)劃,進一步優(yōu)化了中小城市格局,解決地方行政區(qū)劃格局的突出問題。經(jīng)國務院批準,審核報批了9件縣級以上行政區(qū)劃調整事項,減少了3個市轄區(qū)和3個縣,新設立了1個市轄區(qū)、3個縣級市,設市城市數(shù)量增加到657個。

截至2010年底,全國共有省級行政區(qū)劃單位34個(其中直轄市4個,省23個,自治區(qū)5個,特別行政區(qū)2個),地級行政區(qū)劃單位333個(其中地級市283個,地區(qū)17個,自治州30個,盟3個),縣級行政區(qū)劃單位2856個(其中市轄區(qū)853個,縣級市370個,縣1461個,自治縣117個,旗49個,自治旗3個,特區(qū)2個,林區(qū)1個),鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位40906個(其中區(qū)公所2個,鎮(zhèn)19410個,鄉(xiāng)13475,民族鄉(xiāng)1096個,街道6923個)。

圖17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道變化情況

表17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道變化情況

| 指標 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2007年 |

2008年 |

2009年 |

2010年 |

| 鄉(xiāng)(個) |

18640 |

18064 |

17534 |

15951 |

15306 |

15120 |

15067 |

14848 |

14571 |

| 鎮(zhèn)(個) |

20600 |

20226 |

19892 |

19522 |

19369 |

19249 |

19234 |

19322 |

19410 |

| 街道(個) |

5516 |

5751 |

5829 |

6152 |

6355 |

6434 |

6524 |

6686 |

6923 |

2.界線管理進一步加強。

推進平安邊界建設工作,逐步健全界線管理機制。建立了全國平安邊界建設工作聯(lián)席會議制度,繼續(xù)將平安邊界創(chuàng)建工作納入社會治安綜合治理考核評比范圍。完成14條省界共14468公里界線、423顆界樁的聯(lián)檢任務。妥善處置有關邊界糾紛。完成京津線等10條省界詳圖集編制工作,啟動了津冀線等18條省界詳圖集編制工作。

3.地名公共服務工程進一步拓展。

全國80%設市城市啟動完成了地名規(guī)劃編制工作,部分縣城也開展了地名規(guī)劃的編制工作。我國西部地區(qū)縣城、中部地區(qū)縣城和建制鎮(zhèn),東部地區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本完成了地名標志設置工作,一些省份探索開展了村莊地名標志和農村居民門牌設置工作,在全國基本形成了覆蓋城鄉(xiāng)的地名標志體系。省、市、縣三級普遍建立了地名數(shù)據(jù)庫并開始進行國家地名數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)匯總,已建成省級地名數(shù)據(jù)庫30個、地級數(shù)據(jù)庫260個、縣級數(shù)據(jù)庫1985個。全國各地地名信息化服務蓬勃開展,共開通地名網(wǎng)站630多個,地名問路電話服務熱線260多條,設置地名觸摸屏2500多臺。首次公布了第一批月球地名標準譯名。確定了我國在南極地區(qū)中國科考區(qū)域第一批359個地名。啟動實施了第二次全國地名普查試點工作。

[1]《2010年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展公報》第三產(chǎn)業(yè)增加值為171005億元。

無障礙瀏覽

無障礙瀏覽

首頁

首頁

京公網(wǎng)安備11040102700079號

京公網(wǎng)安備11040102700079號