陜西銅川市地名普查成果展示——陳爐古鎮(zhèn)

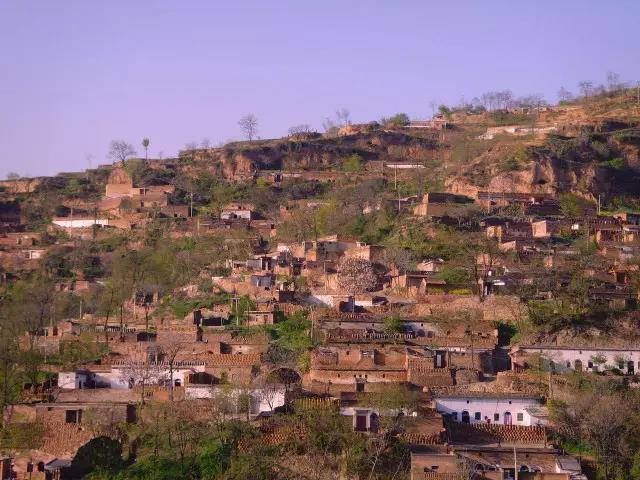

陳爐古鎮(zhèn)位于銅川市區(qū)東南15公里的石馬山北側(cè),因“陶爐陳列”而得名,制瓷歷史近900年,是明代以后延續(xù)耀州窯的唯一窯場,并逐漸發(fā)展成為陜西乃至西北重要的制瓷窯場和瓷業(yè)生產(chǎn)基地。古鎮(zhèn)居民依山以磚卷窯為室,圍墻多用次等甕、盆、罐壘成,由低而高,層疊密如蜂房,實為奇特。

據(jù)1944年《同官縣志》記載,金、元之際,陳爐陶瓷是在黃堡、立地坡、上店三鎮(zhèn)陶瓷敗落之后興起的,居民以陶為業(yè),以農(nóng)為副。相傳“陶場南北三里,東西延綿五里,爐火雜陳,徹夜明朗”,所謂“郁郁千家煙火迷”,以“爐山不夜”的美譽列為“同官八景”之一。清代一直流傳至今的當(dāng)?shù)馗柚{:“爐山不夜第一景,泥池水鏡陶容生。石罅玉柱豐年兆,層洞錯雜宛花城。四堡撐天遙相望,周陶宗古迤長興。古剎密集瓊云護,煙霞彩屏話丹青。”古人賦詩贊曰:“山外遙看長不夜,星流月奔互參差。”正是當(dāng)時陳爐瓷業(yè)繁盛的真實寫照。

陳爐陶瓷以古樸渾厚、民間氣息濃郁著稱于世,成為我國古瓷藝苑中一朵絢麗的奇葩。陳爐人淳樸、厚道、聰慧,陶瓷文化滲透于生活的方方面面,蒙上了集儒家、佛家、道家文化融為一體的神秘面紗。作家雒忱著《百年爐火》一書,恰是祖祖輩輩在陳爐古鎮(zhèn)生息的先民們平凡而艱辛的寫照。

解放前,陳爐陶瓷是個體經(jīng)營,手工操作,有窯戶30余家,瓷窯40余所,作窯120余處,年產(chǎn)42800多件,均為粗瓷。因銷路不暢,瓷業(yè)幾至停頓,“鎮(zhèn)民疾首蹙額,咸感失業(yè)之虞”。解放后,政府興辦陳爐陶瓷廠,引進機械設(shè)備,培訓(xùn)干部和技術(shù)人員,使奄奄一息的瓷業(yè)有了迅速的發(fā)展。

銅川史屬耀州,陶瓷稱耀瓷。耀瓷興于唐,盛于宋,毀于金、元兵火,七百多年未能恢復(fù),在1977年經(jīng)陳爐陶瓷廠工人及技術(shù)人員的努力恢復(fù)了耀瓷,新產(chǎn)品在藝術(shù)造型和刻花紋飾方面保持和發(fā)展了宋代青瓷的特點和風(fēng)格,還創(chuàng)造了青釉和冰裂紋釉等新工藝,目前,耀瓷已有八十多個品種。

作為陳爐鎮(zhèn)政府和陳爐陶瓷廠所在地,隨著瓷業(yè)的發(fā)展,陳爐古鎮(zhèn)景區(qū)、陳爐陶瓷工業(yè)園區(qū)、學(xué)校、商鋪、醫(yī)院、文化站、農(nóng)貿(mào)市場等已具規(guī)模,煤礦、石灰石、陶瓷黏土等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,同時古鎮(zhèn)農(nóng)歷每月四、九逢集,是農(nóng)副產(chǎn)品交易的主要市場。

陳爐古鎮(zhèn)為國家AAA級旅游景區(qū),中國歷史文化名鎮(zhèn),其陶瓷燒制技藝被列入首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,為國家重要文物保護單位,被評為“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”,享有“渭北瓷都”之稱。近年來,古鎮(zhèn)吸引了大批中外陶瓷專家、學(xué)者、文化藝術(shù)界名流前來考察、參觀原始的制瓷工藝,山中取料,雕花繡草,泥池陳列,手工制坯,罐罐壘墻,密如蜂房,瓷片鋪路,曲折迂回,成為國內(nèi)外難得一見的規(guī)模最大的古陶瓷窯廠。

掃一掃在手機端打開當(dāng)前頁

京公網(wǎng)安備11040102700079號

京公網(wǎng)安備11040102700079號