揮汗有機旱作,服務萬千農民

——訪山西省農業(yè)科學院旱地農業(yè)研究中心學雷鋒志愿服務隊

在旱作農業(yè)最集中的三晉大地,有一支活躍在農民身邊的科研小隊——山西省農業(yè)科學院旱地農業(yè)研究中心學雷鋒志愿服務隊。他們以“踐行志愿服務精神,展現(xiàn)旱農人員風采”為目標,奉獻自己的青春和知識,為農民送去旱作知識技術和農耕生產資料,幫助農民渡過旱作難關,在參與精準扶貧方面取得了良好的社會效應。

行走在三晉大地的科研小隊

黃土高坡上的三晉大地,是我國旱作農業(yè)最集中的地域,這里主要種植抗旱性能強的玉米、土豆、紅薯等作物,然而重度干旱的惡劣氣候還是給農活帶來了不小的麻煩。

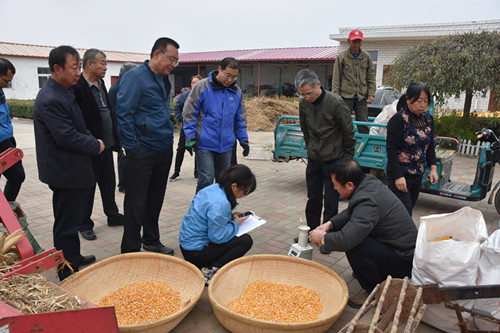

2014年春天,有一支科研小隊伍在晉西北的靜樂縣、陽曲縣等地陸續(xù)組織開展旱作農業(yè)培訓會,為當地農民送去了旱作知識和農耕生產資料。從那以后,每逢春耕時節(jié),這支科研小隊伍總會出現(xiàn)在農民的身邊,免費發(fā)放農耕生產資料、舉辦旱作培訓會。至今,免費發(fā)放農耕生產資料300余份,舉辦義務旱作培訓會15場,培訓700余人次,成功幫助20余戶農民渡過了旱作難關。這支科研小隊伍,就是山西省農業(yè)科學院旱地農業(yè)研究中心(以下簡稱“旱農中心”)學雷鋒志愿服務隊。

旱農中心學雷鋒志愿服務隊由該中心志愿從事社會公益活動、社會服務工作的青年職工組成。服務隊以“踐行志愿服務精神,展現(xiàn)旱農人員風采”為目標,不斷加強團隊自身建設,積極開展形式多樣的活動。

近幾年來,旱農中心學雷鋒志愿服務隊組織青年志愿者參加精準扶貧、文明創(chuàng)建、敬老助殘等社會公益活動,取得了良好的社會效應。尤其是在參與精準扶貧、服務社會方面,服務隊的志愿者們奉獻自己的青春和知識,把“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神作為行動宗旨,為構建社會主義和諧社會、推動社會主義精神文明建設作出應有的貢獻。

一個支點撬動百姓心底變革的意識

在為農民們開展旱作農業(yè)培訓會的過程中,旱農中心學雷鋒志愿服務隊一直在思考一個問題:服務隊給老百姓帶來的是技術,但是要想讓老百姓徹底脫貧,只靠技術還不夠,到底如何才能讓技術發(fā)揮最大的優(yōu)勢呢?隨著一次次與農民朋友的深入交流、實踐探索,他們發(fā)現(xiàn),技術只是一個撬動百姓從心底產生變革的支點。

權玉生是山西省陽曲縣凌井店鄉(xiāng)河村的一個普通農民,他家種了50畝地,其中18畝菜地,其余的地都種了玉米。由于干旱低溫,農業(yè)生產基本靠天吃飯,權玉生家年景好的時候玉米的畝產量也只有600公斤。旱農中心學雷鋒志愿服務隊幫助權玉生劃出10畝玉米地作為示范田,由服務隊成員全程指導,教授他栽培技術,改良種植方式。現(xiàn)在,這10畝示范田的畝產量可達900公斤,并且產量穩(wěn)定。

看到實打實增長的產量,權玉生信服了科技的力量。其他農民朋友從他那里得知了消息,也開始一點點做出改變。他們向旱農中心學雷鋒志愿服務隊表示,希望盡快把示范田大面積推廣開來,他們相信這支科研小隊伍一定能夠帶領他們走出貧困。

科研成果要掛在農民的笑臉上

2017年習近平總書記視察山西時提出,“有機旱作是山西農業(yè)的一大傳統(tǒng)技術特色。要堅持走有機旱作農業(yè)的路子,完善有機旱作農業(yè)技術體系,使有機旱作農業(yè)成為我國現(xiàn)代農業(yè)的重要品牌”。

按照總書記的指示,旱農中心學雷鋒志愿服務隊的隊員們努力攻關有機旱作項目,利用旱地農業(yè)研究中心、縣農技部門、公司和農戶的“四位一體”網格布局,將攻關成果送到農民手中,將中心的核心技術——“藝機一體化”技術免費提供給農民朋友。

5月中旬,本應該是農民最忙碌的春播季節(jié),但是走進陽曲縣凌井店鄉(xiāng)河村,齊齊整整的田野上安安靜靜的,少有人干活,玉米苗子卻已有手指高,谷子苗也鉆出地皮兩三公分了。這些都得益于“藝機一體化”技術的推廣。

“過去種的是五谷雜糧、麻糜五類。種地只為糊口,辛苦一年,也就掙個千把塊錢。現(xiàn)在有了專家,把最好的品種引進來,教大家如何種、怎么收,尤其是實行了機械化之后,整個春播期縮短了十幾天。”51歲的權果成談起農業(yè)技術帶來的轉變,笑容滿面。

到了收獲季節(jié),服務隊幫助農民建立的市場天天熙熙攘攘,全國各地收菜的、收糧的都來了,農民們不用出村,農產品也能賣個好價錢。“現(xiàn)在一年只要做夠4個月,一家就能掙到幾萬塊錢。”權果成說。

“科研論文是要寫在大地上的,而不是只寫在紙上。科研成果是要讓農民用得著、用得上的。農民認可了,我們的成果才叫做真正的成果。”旱農中心學雷鋒志愿服務隊隊員說。

2018年,服務隊共建成樣板田1280畝,高標準示范田5000畝,輻射推廣5萬畝,增產增收882.8萬元,節(jié)本增收540.3萬元,總增收1423.1萬元,取得了良好的社會經濟效益。

河村模式復制并不難

34歲的權文是河村村民,以前在縣城上班,看到種地能致富,干脆把縣城的工作辭了。他算了一筆賬,外出打工,一個月掙3000元,還得吃住用。回家種地,一年只干4個月,就能掙大幾千元。現(xiàn)在,河村的村民受益了,鄰村的村民也“眼饞”了,跟著他們學。比如種糯玉米,黑、白、黃三種顏色的玉米不能種得太近,否則就雜交了。于是,鄰村的村民就挨著河村的土地種,河村農民種什么顏色的玉米,他們就種什么顏色的玉米。

科技的陽光暖暖地照耀著河村的老百姓,而在山西更廣袤的其他農村地區(qū),仍有農民跪在地里耕作,土里刨食。河村模式在這些地方能不能復制?

其實,在看到河村變化的時候,旱農中心學雷鋒志愿服務隊就在思考這個問題。但是,一方面,當下科技評價體系不能真正做到“唯生產、唯市場”;另一方面,在廣袤的農村缺少更多的科技人員。因此,如果能打通科技成果轉化的“最后一公里”,引領科技人員走向廣袤的農村,那么河村模式復制并不難。

馬不卸鞍連續(xù)戰(zhàn),又披戎裝起征程。旱農中心學雷鋒志愿服務隊在服務山西鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,致力山西有機旱作農業(yè)科研攻關的路上繼續(xù)前行。

掃一掃在手機端打開當前頁

|

|

【大 中 小】 【打印】 |

京公網安備11040102700079號

京公網安備11040102700079號